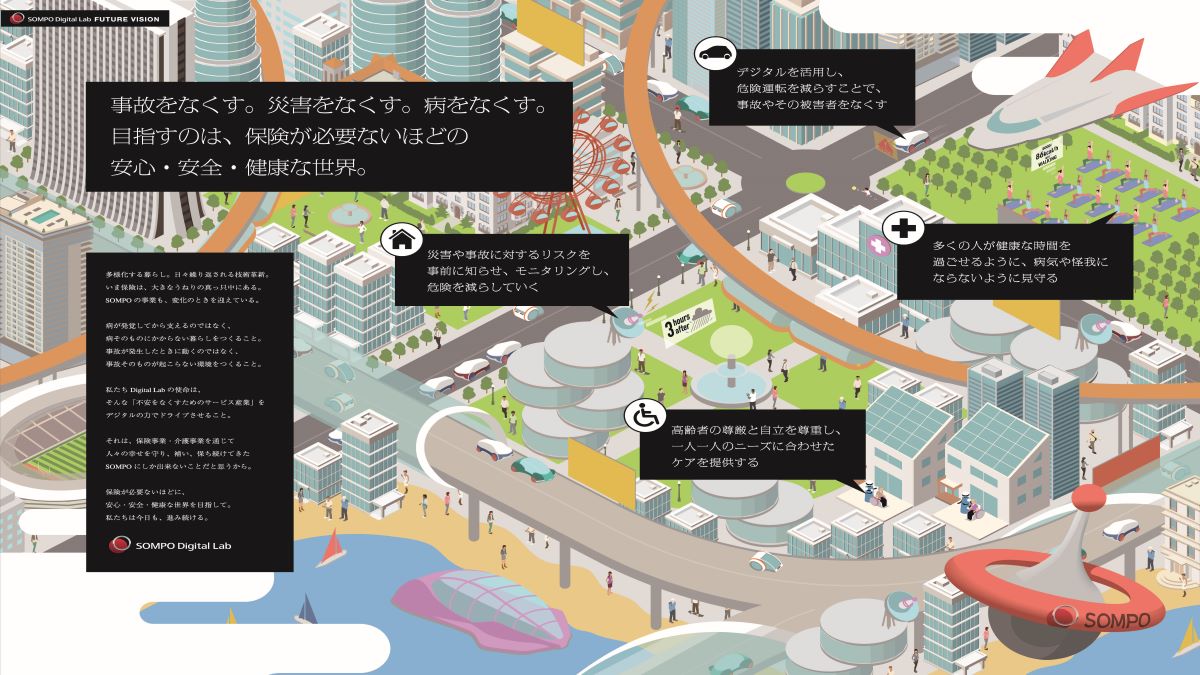

SOMPO Digital Labの誕生

SOMPOホールディングスは、国内外の損害保険事業を展開する「SOMPO P&C」と、国内の生命保険事業及び介護事業を展開する「SOMPOウェルビーイング」の2つのビジネス領域を核に、人々の健康で豊かな暮らしを支えていくことを目指し、「”安心・安全・健康”であふれる未来へ」というSOMPOのパーパスを掲げています。

これを実現するためにデジタル活用の重要性を認識するなか、グループ全体のデジタルトランスフォーメーション(DX)や新規事業の創出などを専門的に担うSOMPO Digital Lab (SDL)を2016年に設立しました。グループ全体でより良い未来をつくるための取組みを進めています。SDLは、SOMPOホールディングス内のデジタル部門の総称ですが、東京とシリコンバレーに拠点があり、東京の拠点にあたるのがデジタル・データ戦略部です。

立ち上げから現在に至るまでの歩み

SDLは、日本社会の変容を見据えた経営陣の強い危機感から誕生しました。自動車保険をはじめとする損害保険や生命保険などの当グループの主要事業は、人口動態と深く連動しており、少子高齢化が進むなか従来通りの事業を継続するだけでは成長の限界が明らかだったためです。

こうした背景から、東京に加えシリコンバレーにもラボを設け、先進企業に学ぶ決断をしました。着目したのは技術そのものではなく、デザイン思考やアジャイル開発を取り入れた「仕事の進め方」です。多様な人材が連携し、迅速に価値を生むスタイルに、私自身も大きな影響を受けました。

そのため、SDLの設立において一番に目指したのは、デジタル人材の獲得でした。当初は保険業しか経験したことのない5名の社員で発足したSDLですが、現在では200名を超え、その7~8割が異業界出身のデジタル人材です。同業他社と比べても大きく投資をし、早くから外部採用に力を入れてきた結果だと思っています。開発体制もウォーターフォール型からアジャイル型へ転換し、企画段階からビジネスユニットと一体となって、継続的に価値を創出できるような基盤を築きました。

Digital as Usualに込めた思い

「Digital as Usual」とは、デジタルが特別な存在ではなく、「当たり前にある状態」として根づいた状態を示す言葉です。現に、AppleやGoogleなどには「デジタル戦略部」といった個別の組織は存在せず、各事業部門にエンジニアやデザイナーが内在化しています。そうした企業文化や働き方を理想とし、このビジョンを掲げました。

将来的には、すべてのビジネスユニットにデジタル人材が配置され、当部自体が発展的に解消される姿を目指しています。もちろん、エンジニアやデザイナー同士の横のつながりも必要なので、専門性を保ちながらもビジネスと並走できるハイブリッドな組織構造を模索しているところです。

既に、SOMPOグループ内の各事業会社の企画部門では、企画段階から当部のデジタル人材を巻き込んで開発を進めることが当たり前になりつつあり、「Digital as Usual」に近づいている実感があります。一方で保険や介護の現場レベルでは、まだ道半ばであり、「Digital as Usual」をいかにグループ全体に広げていくかが、次なる課題だと考えています。

ビジョンを実現するための取組み

シリコンバレーをはじめ、デジタルの先進地域から新たなサービスが次々と生まれている一方、日本経済は停滞感から抜け出せずにいます。その一因に大手企業の伝統的文化があるならば、旧来の業界イメージを覆そうとする私たちのプロジェクトは、社会全体の変革を後押しする好機にもなるはずです。

中島正朝

現在さまざまな取組みに注力しています。そのなかから、2つの事例を紹介します。

1つ目は、損保ジャパンの改革プロジェクト「SJ-R」です。少子高齢化の進行などにより自動車保有台数や住宅着工件数が減少するなか、事業の持続的な成長には、根本的な業務変革が急務です。例えば、事故にあったお客さまに保険金をお支払いする保険金サービス部門において、これまで電話で行っていたお客さまとの連絡をLINEでできるように再構築し、業務効率を大幅に改善しました。また、LINE上のやりとりを基幹システムと連携することにより、業務プロセス全体の変革も進めています。

2つ目は、生成AIの活用です。業務効率化に加え、顧客や代理店への新たな価値提供を目的とし、AIによる自動応答やチャット文案の生成、データベース連携によるリアルタイムな回答などの実装を進めています。

デジタル変革を成功させる2つのポイント

今までの成功の要因は、アジャイル開発の導入と内製化にあると考えています。プロジェクト専任のプロダクトオーナーをビジネスユニットから選出し、SDLのエンジニアやデザイナーと一体となってアジャイルに開発する体制を敷いています。その上で、モデルとなる課・支社で新ツールの運用検証を行い、現場のフィードバックを迅速に反映する柔軟なアプローチを取っています。

例えば、広島の保険金サービス部門において、属人的だった担当者への案件割り振りを、AIで自動化する運用検証を実施しています。現場からは「業務の偏りが減った」「納得感がある」などと好評で、業務効率の改善のほか従業員の満足度にも寄与しています。

お客さまや現場のニーズは時代と共に変わっていくため、これまでのような「リリース=ゴール」という考え方から、現場のフィードバックを踏まえてアジャイルに改善するアプローチに変えてきたことが成功の要因だと考えています。委託という形で外部に頼るのではなく、開発部隊を内製化し、ビジネスユニットとワンチームとなってプロジェクトを推進していくことで、「自分たちでデジタルを活用し、新しいサービスを創り出していく」という意識の変革にもつながっています。

保険や介護は、人々の暮らしを支える「社会のインフラ」ともいえる存在です。なくてはならない事業だからこそ、変わり続けなければ未来は切り開けません。積み重ねてきたグループの強みを生かしながら、柔軟性とスピード感のある新しい文化を育てていきます。

出典:ビズリーチ掲載記事(2025年6月24日公開)より転載