インドネシアと日本の環境の未来を語る登壇者

【来賓挨拶】

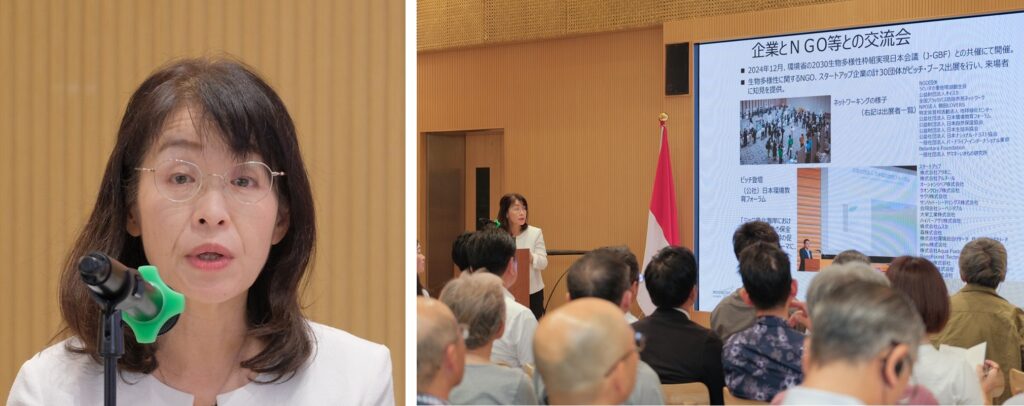

- 経団連自然保護協議会 事務局長 酒向里枝さん

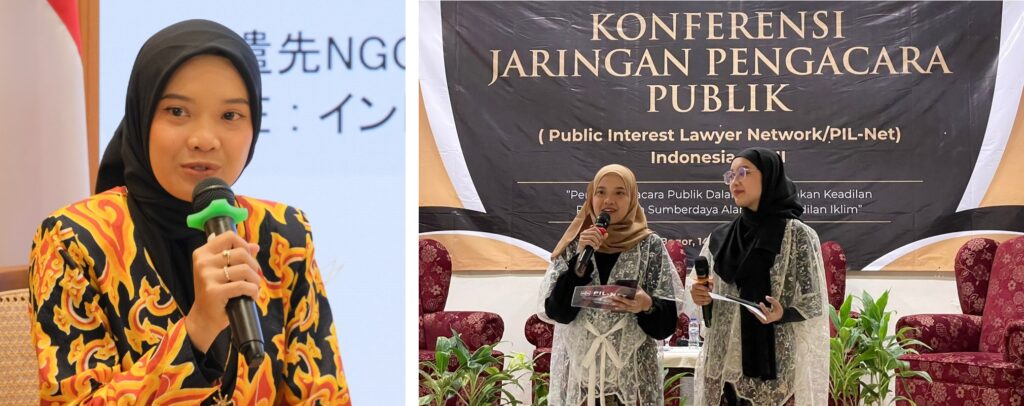

- インドネシア環境省 環境世代開発センター長* Jo Kumala Dewi (ジョー・クマラ・デウィ)さん

*2025年9月末時点の肩書

【基調講演】

- 株式会社バイオーム 代表取締役 藤木庄五郎さん

【パネルディスカッション】

- インドネシア環境省 Aulia Rahman, S.E. (アウリア・ラフマン)さん

- インドネシア大学 環境科学専攻 修士課程 Alfitra Firizkia Luthfiana Dewi (アルフィトラ・フィリズキア)さん

- POW JAPAN/気候ネットワーク 理事 武井七海さん

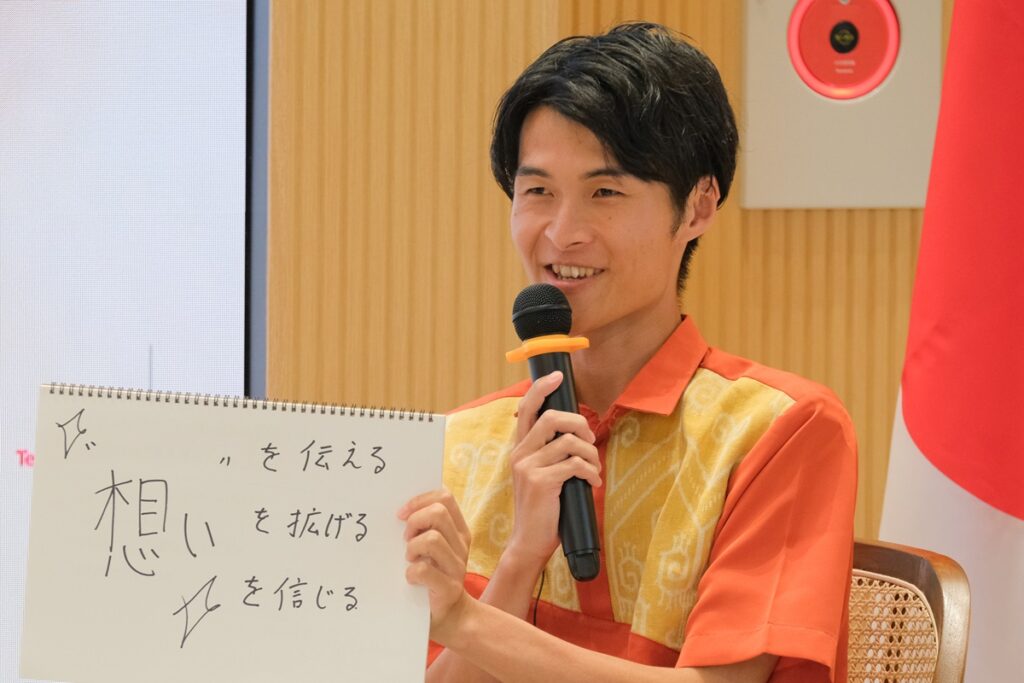

- 名古屋市/藤前干潟を守る会 理事 岸晃大さん

- 日本環境教育フォーラム 事務局長 加藤超大さん(モデレーター)

写真提供者:Indonesia Pavilion

環境人材育成への期待

経団連自然保護協議会の酒向事務局長が、日本経済界の生物多様性・環境保全の最新動向について講演しました。

同協議会は30年以上経済界の自然保全を牽引し、基金により国内外1,800件超のプロジェクトを助成してきました。特にインドネシアでのオランウータン保護やマングローブ再生など、アジア地域の活動に注力しています。

近年、世界では生物多様性枠組やネイチャーポジティブ移行戦略が進展しており、企業が環境リスクを経営戦略に統合し、環境保全を新たな機会として捉える動きが加速しています。生物多様性保全を実効的に推進するためには、「企画し、実行し、伝え、現場で行動する人」の育成が重要であり、専門人材育成や異業種連携が不可欠であると強調しました。CSOラーニング制度修了生がインドネシア環境省で活躍する姿は、こうした人材育成の確かな成果を示しています。本イベントが、日本とインドネシアの連携を深め、環境人材育成の輪を広げる一助となることへの期待を語りました。

データとビジネスで築く「木を切らない」社会

バイオーム藤木代表は、研究者としてインドネシア熱帯林で過ごした原体験から、森林伐採と人々の生活が密接に関わる社会構造に問題意識を持ち、「木を切らずに生計を立てられる社会」を目指して起業、事業を黒字化しました。気候変動と生物多様性という現代の二大環境問題に対し、同社は生物多様性保全をビジネス機会と捉え、TNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース)など開示ルールの進展を背景に、企業が地域性を踏まえた保全活動に取り組むことが新たなチャンスを生むと強調します。

同社が開発したスマートフォンアプリ「Biome」で1,000万件以上の生物出現データを蓄積・可視化し、このデータと衛星画像を組み合わせることで、企業や自治体の保全活動を効率的に支援。ガーナの植林でカーボンクレジット創出と生物多様性価値向上を両立させ、インドネシアでは政府機関と連携し評価ツール開発を進めています。

藤木代表は、生物多様性保全を「ボランティア」ではなく「経済合理性のある事業」として確立し、企業が事業戦略に組み込むことの重要性を訴えました。ルール形成が過渡期の今こそ、日本とアジアが世界をリードするチャンスであり、SOMPOグループなどのパートナーシップと共に未来を切り拓くことを期待すると述べました。

インドネシアと日本、未来への提言

CSOラーニング制度の修了生でもある、日本環境教育フォーラム 加藤事務局長を進行役に、インドネシア・日本のCSOラーニング修了生を招き、他修了生と環境人材育成の必要性やユース世代の役割、具体的なサポートについて活発な対話が繰り広げられました。

CSOラーニング制度での経験と現在

武井:2020年のインターンシップでは「気候ネットワーク」から紹介され、雪の減少に危機感を抱く国際NGO「POW JAPAN」で活動しました。大学院卒業後は英国の気候リスクシンクタンクでアナリストを務め、現在はPOW JAPANディレクターと気候ネットワークの理事を兼任し、脱炭素推進や政策提言、Jリーグの気候アクションハンドブック執筆にも携わっています。

アルフィトラ:2023年に「フマ・インドネシア協会」でインターンを経験しました。先住民族の権利擁護のための法改革活動に参加し、会議の司会や出版物作成、産業汚染事件での法廷文書作成支援などを担当しました。

日本とインドネシア、それぞれの環境問題認識

岸:日本では、環境問題への関心が「意識のある人」と「興味のない人」で二極化していると感じます。企業ではTCFDや生物多様性への関心が高まる一方、情報に触れても全く関心を持たない層もおり、この意識の格差が大きな課題だと思います。

アウリア:インドネシアの主な課題は「廃棄物管理」です。日本の模範的な管理体制を見習いたいが、インドネシアの状況に合わせた対応が必要です。日本とインドネシアの間では、「二国間クレジット制度 (JCM: Joint Crediting Mechanism)」という炭素取引の仕組みでの協力も進められています。

ユース世代の環境意識と役割

武井:ユース世代の環境意識は多様なグラデーションがあり、まだ「何をしたいか」「何ができるか」が明確でない段階にあります。CSOラーニング制度のように、「最初の入口」は、多様な活動を知り、行動へつながるきっかけとして非常に重要で、「一歩を踏み出す勇気」を与えてくれます。

アルフィトラ:若い世代はSNSを使いこなし、楽しくシェアされるコンテンツが環境教育に有効です。インドネシアで広まったマイボトルを持つ習慣のように良い変化もありますが、流行による過剰消費や廃棄物増加のリスクも。この世代へのアプローチには工夫が必要ですが、彼らが将来の環境保全の鍵を握る重要な存在であることは間違いありません。

解決へのヒントと未来への提言

岸:私のキーワードは「想いを伝える、広げる、信じる」です。インターンで、藤前干潟保全に対する人々の想いに感動しました。藤木さんのように、インドネシアの熱帯雨林で感じた違和感が、「どうにかできないか」という想いにつながり、その想いを信じて突き進む。これからも、環境への想いを伝え、広げ、信じ続けたい。

武井:例えば、企業の人材採用に環境視点を取り入れるなど、環境問題を他の社会課題と関連づけて解決策を見出すことが重要です。環境意識の高い学生は就職先を選択する際に環境貢献を重視する可能性があり、人材確保につながります。採用だけでなく、売上やマーケティングなど、様々な分野で環境と組み合わせ、小さな接点を見つけて事業を行うことで、人材育成に貢献して欲しいです。

次世代が拓く持続可能な社会へ

インドネシア環境省 ジョー環境世代開発センター長より、若き環境リーダーたちへ力強いメッセージが寄せられました。

今回のイベントが日本とインドネシアの環境保全の取組みに関する理解を深め、より強固な協力関係を築く貴重な機会となることを期待しています。また、環境分野で活躍する若い世代が、国際的な視野を持ち、持続可能な未来に向けて、リーダーシップを発揮できるようになることを心から願っています。